- Aktuelles

- Bürger & Verwaltung

- Leben & Wohnen

- Bauen & Wirtschaft

- Bauen und Wohnen

- Flächennutzungspläne

- Flächennutzungspläne Stadt und Ortsgemeinden

- Flächennutzungsplan Änderungen

- Änderung des Flächennutzungsplans des Bereiches "Im Taubhaus" der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Stadt Saarburg, Stadtteil Beurig

- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Kaserne de Lattre“ in der Stadt Saarburg, Stadtteil Beurig

- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Solarpark Kell am See“ in der Gemarkung Kell am See

- Flächennutzungsplan Windkraft

- Flächennutzungsplan Photovoltaik

- Standortkonzepte

- Ortslandschaftspläne

- Sanierungsgebiete

- Bebauungspläne

- Baugrundstücke

- Gewässer und Hochwasservorsorge

- Flächennutzungspläne

- Wasser und Abwasser

- Verbandsgemeindewerke

- Aktuelles

- Umstellung auf digitale Wasserzähler in Zone 3

- Information zur Anerkennung von Absetzmengen bei der Benutzungsgebühr Schmutzwasserbeseitigung (z. B. Gartenbewässerung etc.)

- Austausch mechanischer Wasserzähler deren Eichfrist abläuft

- Nachrichtenartikel

- Auslesung der Wasserzählerstände 2024

- Der Trink!Wasserwagen – Erfrischung für Ihre Veranstaltung

- Wasser sparen – Verantwortung in trockenen Zeiten

- Auslesung der Wasserzählerstände 2025

- Trink- und Abwassergebühren

- Formulare und Vordrucke

- Baumaßnahmen

- Trinkwasseranalysen

- Projektentwicklung

- Ausschreibungen und Offenlagen

- Bauen und Wohnen

- Freizeit & Kultur

Kommunale Wärmeplanung

Kommunale Wärmeplanung

Mit Einführung des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) des Bundes werden alle Kommunen des Landes dazu verpflichtet, eine Form der kommunalen Wärmeplanung, abhängig von der Größe der Kommune, spätestens bis zum 30.06.2028 durchzuführen.

Die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans wird bereits jetzt im Rahmen der Kommunalrichtlinie (KRL) gefördert. Das Ziel der Wärmeplanung besteht darin, ein Strategiepapier zu entwickeln, welches ausgehend von der aktuellen Ausgangslage der Wärmeversorgung in der Kommune einen Weg skizziert, wie über die Zwischenziele 2030 und 2035 bis 2040 eine klimaneutrale, nachhaltige Wärmeversorgung entstehen kann.

Projekttitel: Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung für die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell

Laufzeit: 01.05.2024 – 30.12.2025

Partner: Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, wärmelokal GmbH – ein Unternehmen der Westenergie AG und der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Förderkennzeichen: 67K27782

Die Pflicht zur Erstellung eines Wärmeplans entfällt, wenn vor dem Inkrafttreten des WPG am 01.01.2024 ein Beschluss oder eine Entscheidung über die Durchführung der Wärmeplanung vorliegt, der Wärmeplan spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2026 erstellt und veröffentlicht wurde und der Wärmeplan Gegenstand der Förderung nach der KRL war, also deren Voraussetzungen erfüllt (§5 WPG).

Im Wesentlichen gliedert sich die Planerstellung in die folgenden Hauptphasen:

Quelle: EGS-plan, KWW Musterleistungsverzeichnis

Erste Ergebnisse der Bestandsaufnahme

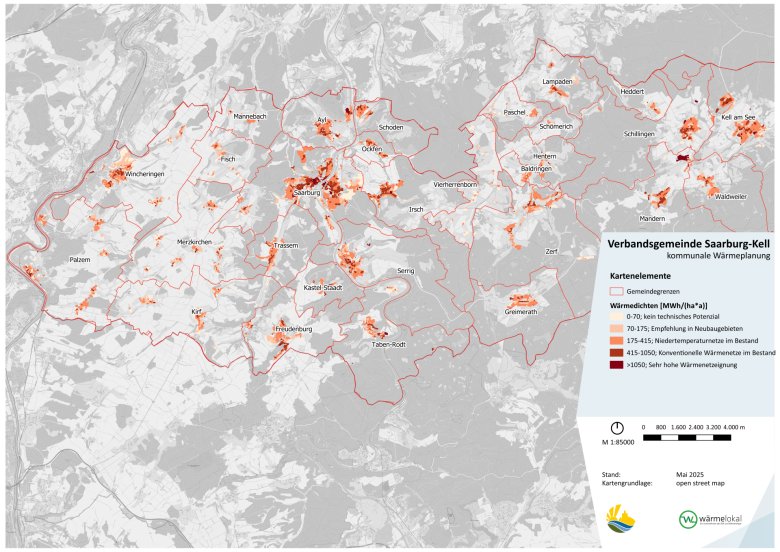

Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell befindet sich aktuell in der Potenzialanalyse im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung (KWP). Ziel ist eine klimafreundliche, zukunftssichere Wärmeversorgung in der Region. Nun liegen erste Ergebnisse der Bestandsaufnahme vor.

Gebäudestruktur:

Die Gebäudestruktur ist stark heterogen. Historisch gewachsene Ortskerne mit älteren, häufig unsanierten Gebäuden stehen neueren Bauten in Randlagen und Neubaugebieten gegenüber. Vor allem im Altbestand bestehen erhebliche Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz.

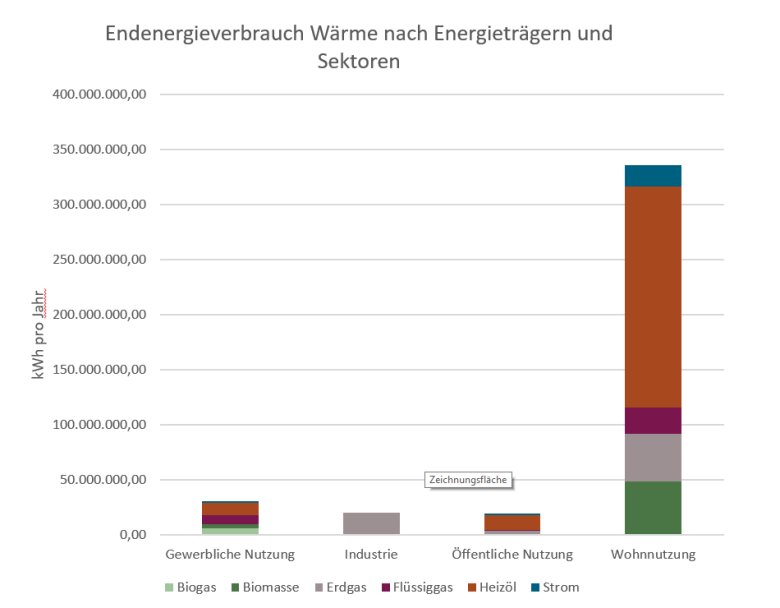

Heizungssysteme und Energieträger:

In der Verbandsgemeinde entfallen rund 46 % der verbauten Heizungssysteme auf Biomasseanlagen, insbesondere Holz- und Pelletheizungen. Heizölbasierte Systeme machen etwa 29 % aus, Erdgas-Heizungen 7 % und Flüssiggas-Heizungen 6 %. Strombetriebene Heizsysteme sind in etwa 12 % der Fälle verbaut. Anlagen auf Basis von Kohle und Biogas spielen mit Anteilen nahe 0 % nur eine geringe Rolle. In Irsch existiert zudem bereits ein Nahwärmenetz, welches derzeit mit Erdgas betrieben wird.

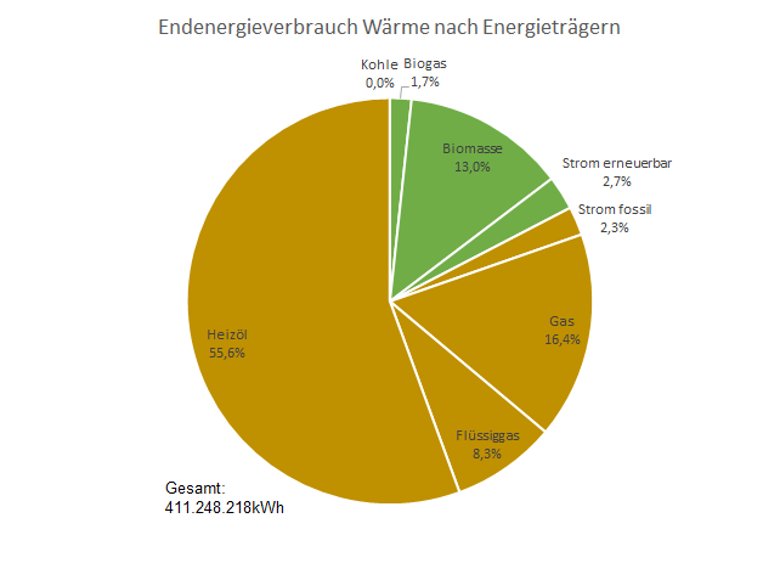

Endenergiebilanz:

Der jährliche Endenergiebedarf für Wärme beträgt rund 411 GWh. Den größten Anteil hat Heizöl mit 55,6 %, gefolgt von Erdgas (16,4 %), Flüssiggas (8,3 %), Biomasse (13 %), erneuerbarem Strom (2,7 %) und fossilem Strom (2,3 %). Biogas macht nur 1,7 % aus. Auffällig: Obwohl fast die Hälfte der Heizungsanlagen mit Biomasse betrieben wird, liegt ihr Anteil am gesamten Energieverbrauch nur bei 13 %.

CO₂-Bilanz:

Die jährlichen CO₂-Emissionen aus der Wärmeversorgung belaufen sich auf rund 108.000 Tonnen. Pro Kopf entspricht das 3,1 Tonnen CO₂-eq – deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt (2,2 t). Der größte Teil der Emissionen entsteht durch Heizöl (64 %) und Erdgas (15 %). Ziel der Wärmeplanung ist eine deutliche Reduktion durch den Einsatz erneuerbarer Energien und effizienterer Systeme.

Nächste Schritte:

In der laufenden Potenzialanalyse werden Möglichkeiten zur Senkung des Energieverbrauchs und zum Ausbau erneuerbarer Wärmequellen untersucht. Dazu zählen:

- Sanierungspotenziale im Wohnbereich und Effizienzsteigerung in Gewerbe/Industrie

- Nutzung unvermeidbarer industrieller Abwärme

- Potenziale von Geothermie, Solarthermie, Flussthermie und Biomasse aus Reststoffen

Ergebnis der Wärmeplanung:

Am Ende steht ein detaillierter Wärmeplan mit einer Karte der Versorgungsgebiete. Diese zeigt auf, wo zentrale, netzbasierte Lösungen oder dezentrale Systeme wie Wärmepumpen sinnvoll sind. Eine begleitende Umsetzungsstrategie definiert konkrete Maßnahmen, Zeitrahmen und Zuständigkeiten für den Ausbau nachhaltiger Wärmelösungen in der Verbandsgemeinde.

„Nationale Klimaschutzinitiative"

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.“

Ansprechpartner

Suchergebnisse werden geladen

Keine Abteilungen gefunden.